こんな疑問に答えます。

こんにちは、ショーイです。

読書歴10年、年300冊以上本を読んでいます。

読書で得た知識を定着させたいなら、アウトプット作業は不可欠です。

読書初心者でも簡単に実践できる、要約の書き方やコツを解説します。

本記事内容

- 【悲報】要約サイトや動画は、読書効果ありません。

- 読書の要約3つのコツと書き方

- 【最重要】読書したことは、ブログでアウトプットまでがセット。

本の要約は、自分の頭を使って四苦八苦しながらやるから効果があります。

この記事を読み終われば、読書の要約の意味やコツがわかり、人生がガラッと変わる習慣を身につけることができますよ。

※0円の「プロによる要約本」という近道

最近は無料の高品質の要約も増えており、最初の基礎ベースを身につけるならプロによる本要約サイトの「flier(フライヤー)」を参考にするといいかもです。flierは1週間の読み放題無料体験もあるので、これを使ってまずは0円でプロの要約を読むのもありですね。

» 本要約サイト「flier」の無料お試しはこちら

» flierの評判&口コミ記事はこちら

【悲報】要約サイトは読書効果なし。自分のチカラで要約しよう。

悲報ですが、本の要約は便利ですが、読書効果はありません。

あなた自身の力で要約するのが、一番効果があります。

要約サイトは「本を選ぶ」目的がメインです。

最近では、YouTubeの本要約動画や、flier(フライヤー)などのプロによる要約サイトが人気ですね。

しかし、こういった”誰かがまとめた”本の要約は、読書効果はほぼ得られれません。

「要約動画や記事を読んだだけで、読書した気分になるな」と言うことですね。

※後述しますが、要約サイトはプロがどのように要約してるかの参考などに使えます。

読書する理由は「思考力を鍛える」ため

読書をする意味は、ただ単に知識を得るだけでなく「思考力を鍛える」という目的があります。

ただ単に知識を得るだけなら、ググれば秒速です。

書籍のような長文を読む意味は、下記のようなものがあります。

- 論理的な思考力を鍛える

- 語彙力を増やす

- 筆者の複雑な思想を汲み取る

これが読書をする意味です。

ですが、本当にあなたにとって役立つ知識やスキルを身に着けたいなら、ちゃんと読書して自分で要約する必要があります。

その理由は、下記で解説します。

なんで自分で、本を要約しなきゃいけないの?

読書した本を要約する理由は、思考力を鍛えるためです。

要約を作ることで、読むチカラと書くチカラを同時に鍛えつつ、読んだ内容も忘れにくくなります。

数万文字ある本を、数行の文章で表現するのが要約なので、以下のような能力が必要になります。

- この本の筆者は、何を伝えたかったのか?

- 本質的な部分はどこか、いらない部分はどこか?

たったこれだけですが、うまく要約ができない人は、何が大事なのかの判断ができません。

要約がスラスラできるようになると、余計な部分に悩まない決断力も身につくので、そういった意味では読書効果以上のメリットがありますね。

以下では、読書したあとの要約のコツや書き方を簡単に解説します。

読書(本)の要約3つのコツと書き方&やり方

本の要約のコツと書き方を、3つに分けて解説します。

コツ1:目次から本の全体像を捉えてから、読書する

目次というのは、そもそも本の要約のようなもの。

読み終わったあとでなければ詳しい内容はわかりませんが、「この本にはだいたいこういうことが書かれていて、こういう順番で説明しているんだな」ということくらいは目次を見ればわかるはず。

目次を見て全体の構成を頭に入れつつ読書を始めて、読書中に「今自分は、本全体のどこの部分を読んでいるのか」と時々振り返りましょう。

※これをしないで漠然と本を読んでも、なかなか頭に入ってきません。

読書後に要約を作る時も「本全体で何がいいたいのか?」を考える必要があるので、事前に目次を確認しておく習慣をつけましょう。

コツ2:筆者の主張、要点があったら印をつけておく

本の要約を書くとは、筆者の主張の本質を短い文でまとめるということです。

なので読書中に出てくる、「筆者の主張」または「その文章内での要点」は常に印を付ける癖をつけましょう。

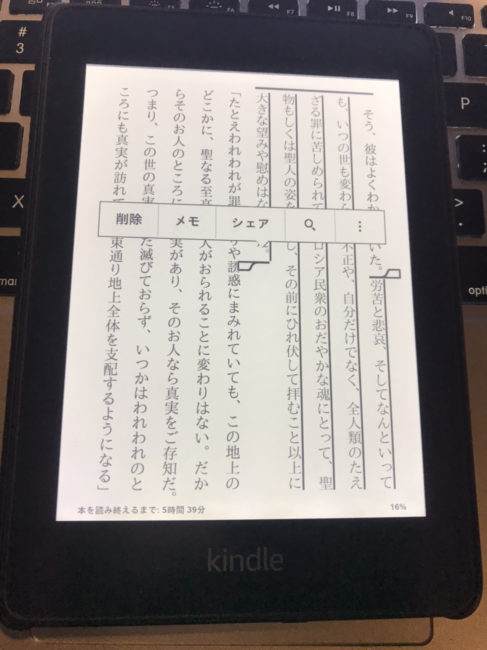

本を汚したくない人や、ペンで印をつけるのが面倒な方にはおすすめです。

-

-

【買うな】KindlePaperWhite本音レビュー【紙の本1,000冊から乗り換え】

続きを見る

筆者の主張や要点が、書かれているポイント

筆者の主張や文の要点は、下記のポイントに書かれていることが多いです。

- 文章の一番最初

- 一番最後の段落の中

- 具体例が書かれている前後

ビジネス書などの一般書には文の最初にかかれていることが多く、論文などの学術書は最後に書かれていることが多いですね。

理由は、一般の人は結論がわかればいいけど、科学は結論よりも、結論にいたる過程の正しさを評価するからです。

主張や要点が見つかったら、必ず印をつけておき、その部分を要約分を書くときに使っていきます。

コツ3:短い文章に整える

読了後に、印をつけた文章をまとめて整えたら要約文の完成です。

この時、本に書かれているような難しい言葉やきれいな言葉でまとめようとしなくてOK。

自分の言葉で、小学生にも伝わるくらい簡単な言葉で書きましょう。

自分の言葉に落とし込むことで、より本の内容を理解できるようになります。

大変だからこそ、価値がある

要約文は一見簡単なようにも見えますが、頭を使う作業なので最初は大変なはず。

筋肉をつけるには汗をかくトレーニングが必要なように、読書した知識を身に着け、要約というスキルを身につけるにも、脳に汗かくトレーニングが必要です。

難しいと思うからこそトレーニング効果があります。

要約サイトや動画を見て読書気分に浸るよりは、自分の頭を使った要約文の方が遥かに価値がありますよね。

【最重要】読書したことは、ブログなどでアウトプットしよう

こういった本の要約は、頭の中で考えて作成するだけでは、効果が半減してしまいます。

本全体の要約となると、長文になりがちなので、アウトプット用の読書ブログを作りましょう。

-

-

【読書ブログの作り方】プロブロガー&読書家の僕が解説【感想・記録にも】

続きを見る

» 【読書ブログの作り方】プロブロガー&読書家の僕が解説【感想・記録にも】

ちなみに、当ブログも読書の要約を書いてるので、参考にどうぞ。

-

-

【愛するということ】本の要約&感想|フロムの名言【愛は技術だ】

続きを見る

» 【愛するということ】本の要約&感想|フロムの名言【愛は技術だ】

ブログは楽しいですよ〜。

読書力も強化できて、知識も増えて、収入も入るのは控えめに言って最高です。

ぜひ、挑戦してみてください。

» 【スマホで5分】WordPressブログの始め方【初心者も簡単】

本要約サイトflier(フライヤー)で、要約の勉強をしよう

冒頭で「要約サイトは、読書効果なし。」といいましたが、実はぼくは本要約サイトの「flier(フライヤー)」を愛用しています。

本要約サイトflierの特徴は、下記。

- 今話題の本が要約される(→選書に役立つ)

- プロのライターの高品質な要約が読める(→要約のコツが学べる)

これから読書の要約に挑戦したいかたは、ぜひ使ってみてください。

無料でも使えます。

-

-

【悪い評判】本要約アプリ「flier(フライヤー)」本音感想【2年利用】

続きを見る

» 【悪い評判】本要約アプリ「flier(フライヤー)」本音感想【1年利用】

今回は以上です!

よい読書ライフをお送りください_(:3」∠)_