こんな疑問に答えます。

こんにちは、ショーイです。

読書が好きで、年300冊ほど読んでます。

この記事では、読書のメモに最適なアプリだけでなく、アプリ以外のおすすめのメモのとり方から、メモを活かして学びに繋げる方法まで解説します。

本記事の内容

- 読書メモアプリ5選【デメリットも】

- アプリ以外におすすめの読書メモのとり方

- 読書メモの活かし方

読書メモを取ることは大事ですが、メモを取るだけでは不十分。

読書メモをもとに、人生を豊かにしていきましょう!

記事の最後では、読書知識を定着させる「最強の方法」まで紹介するので、お見逃しなく。

※0円の「プロによる要約本」という近道

最近は無料の高品質の要約も増えており、最初の基礎ベースを身につけるならプロによる本要約サイトの「flier(フライヤー)」を参考にするのがおすすめ。flierは1週間の読み放題無料体験もあるので、これを使ってまずは0円でプロの要約を読むのもありですね。

» 本要約サイト「flier」の無料お試しはこちら

» flierの評判&口コミ記事はこちら

読書メモアプリ5選【デメリットもある】

ではさっそく、読書のメモに最適なアプリ5選を簡潔に紹介します。

1:ブクログ

イチオシの読書メモアプリは「ブクログ」です。

特徴やデメリットは下記の通り。

ブクログの特徴

- 「知らない本と出会える」がメインコンセプト

- 新刊情報、ランキングが充実している

- 書店をイメージしたデザインがきれいで可愛い

- 他のユーザーと交流ができる

- バーコード読み取り機能や検索機能などもある

ブクログのデメリット

- シンプルな読書メモアプリとしては使いにくい

- 使っていること自体に満足してしまう

きれいなデザインですが「読書メモアプリとしては、多機能すぎるかな」という感じです。

2:読書メーター

続いておすすめの読書メモアプリが「読書メーター」です。

特徴やデメリットは下記の通り。

読書メーターの特徴

- 本の冊数、読書量、著者別など様々なグラフが視覚的に把握できる

- SNSのようなコミュニケーションも可能。

- その他にもコミュニティや友人登録なども

- バーコードの読み取りや、新刊情報通知も

読書メーターのデメリット

- こちらも純粋な読書メモアプリとしては使いにくい

- 使っている人の読書感想レベルはあまり高くない

ブクログと同様に、多機能で他の読書好きと交流も可能ですが、読書メモアプリとしてはシンプルさに欠けるところはありますね。

3:ビブリア

つづいては「ビブリア」。

特徴やデメリットは下記の通り。

ビブリアの特徴

- 交流や他の人のレビューなどがなくシンプルな作り

- バーコード読み取り機能あり

- 読んだ本の一覧を表示できる

- 読書量はグラフでも見られる

- ブクログや読書メーターにリンクがあるのでレビューなども一応見れる

ビブリアのデメリット

- シンプルすぎて飽きる

- アプリで管理しなくてもいいように感じる

単純な読書メモアプリとして使うにはいいかもですが、「これだったら、わざわざアプリを使わなくてもいいのでは?」と僕なんかは思ってしまいます。

4:Readee

楽天がリリースしている読書管理アプリです。

それ以外の機能は似たりよったりなので、楽天を使わない人は特に選ぶメリットはないかなと。

5:蔵書マネジャー

とにかくシンプルなのは「蔵書マネージャー」。

「だったらビブリアの方がいいかな?」とも思いますが。

読書メモをアプリで取ることのデメリット

以上、読書のメモにおすすめのメモアプリ5選を紹介してきました。

ここまで紹介してきてなんですが、読書のメモにアプリを使うことはあまりおすすめしません。

理由は下記の通り。

- 読書中にスマホ片手にメモするのは、集中力を落とす原因になる

- メモを取ること以外の機能がありすぎて、読書に集中できない

読書アプリは読み終わった本の管理には向いていますが、読書中にアプリでメモを取るのは集中力を途切れさせる原因です。

なので僕のおすすめは、紙のノートにメモする王道のやり方か、Kindle専用端末によるメモです。

以下で僕が実際にやっているメモのとり方を解説します。

プロによる要約が、今なら【無料で読み放題】

今話題の本をプロによる高品質な要約で読めるサイト「flier(フライヤー)」が今なら【無料で読み放題】。

さらに期間限定で10%オフのキャンペーン中なのでお見逃しなく。

» 本要約サイト「flier」の無料お試しはこちら

» flierの評判&口コミ記事はこちら

アプリ以外におすすめの読書メモのとり方

紙の本でメモを取る場合と、Kindleなどの電子書籍でメモをとる場合を解説します。

※Kindleなどの電子書籍が圧倒的に楽です。

紙の本でメモを取る場合

紙の本でメモを取る場合は、基本的には付箋を使って、気になるところに印をつけます。

読書でメモすべきなのは、自分がどんなことを思ったのか、どんな考えを持ったのかについてです。

それ以外は付箋でも、ハイライトでもいいので、印をつけておくだけいいですよね。

» 【読書メモの取り方】科学的に正しい3つのメモ術&おすすめ媒体

マークした文章から重要な文章は書き出す

読み終わった後に、付箋やハイライトでマークした文章を見直します。

- 知識として記憶したい文章

- 印象に残った文章

- より深堀りしたい文章

こういった文章を中心に書き出し、更に詳しく自分の考えや思ったことをノートに書いていきます。

さらにくわしい付箋でのメモのとり方は、下記記事で解説しています。

» 【用途別】読書の『付箋』3つの使い方【年300冊読む読書家が解説】

直接書き込みが最強

紙の本に書き込んで本を汚したくない方も多いと思いますが、直接書き込むのは、効率的には最強の読書メモになります。

- 気になる文章は線を引くか、段落ごと囲って目印にする

- 簡単なコメントだけ余白に書き込んでおく

あとはコレを見返して、特に重要なところを読書ノートなりにまとめていけばいいわけです。

とはいっても書き込むのが嫌だという人も多いと思うので、上記で紹介したような方法でメモをとるか、Kindle専用端末で読書するのがおすすめです。

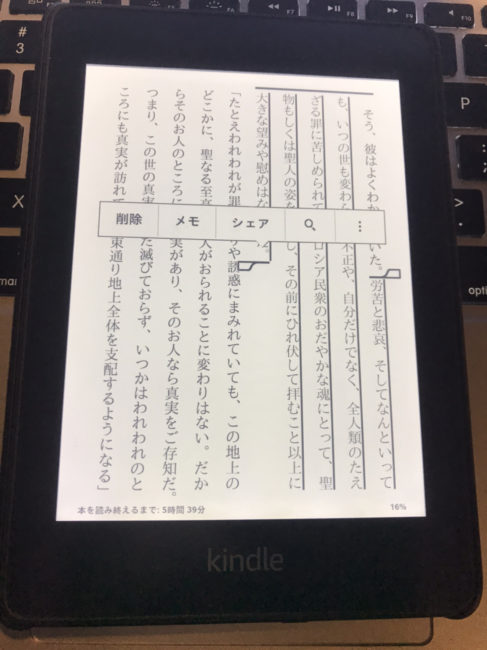

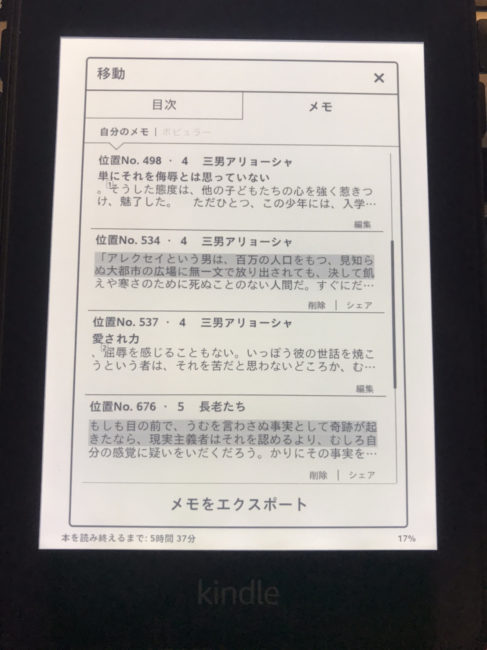

KindlePaperWhiteでメモをとる

僕は長い間紙の本だけで読書していましたが、ここ最近は、Kindleにある本はKindle専用端末のKindlePaperWhiteで読むようにしています。

理由は下記の通り。

- 文章のハイライトやメモ機能が備わっている

- 読書以外の機能がないので集中力も途切れない

- 持ち運びにも便利ですぐに本も購入できる

- 紙の本と同じような質感で読めるE-Inkで目に優しい

- ブルーライトもほぼないので寝る前にも最適

- 防水機能までついているので、お風呂でも読める

こんな感じで、けっこう最強です。

ハイライト機能

メモ機能

とはいっても紙の本にしかない魅力もやはり多く、今まで電子書籍を使っていない人は抵抗感も大きいと思います。

ですが慣れると読書メモがとても楽になるので、基本Kindleにある本は電子書籍で読むようにしています。

読書メモアプリでできることは、ほとんどできると思うので、ぜひ使ってみてください。

KindlePaperWhiteのレビュー記事はこちら👇

-

-

【買うな】KindlePaperWhite本音レビュー【紙の本1,000冊から乗り換え】

続きを見る

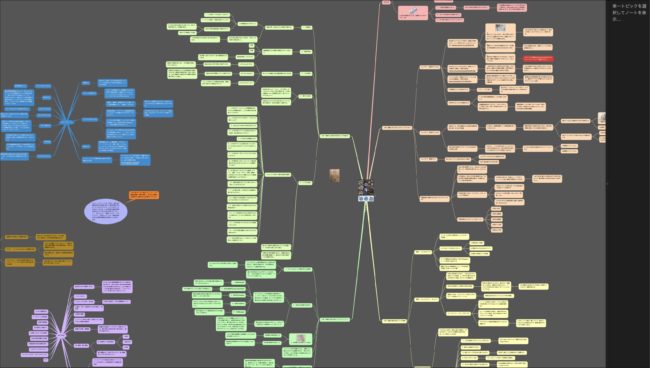

マインドマップを使った読書メモもおすすめ

マインドマップとは、頭の中で考えていることを脳内に近い形に書き出すことで、記憶の整理や発想をしやすくするノート術のことです。

具体的なイメージとしてはこんな感じです。

マインドマップ読書メモのメリットは下記の通り。

- 本全体を俯瞰して見られるので記憶に定着しやすい

- アプリを使えば画像挿入やリンク挿入もできて便利

- スマホでいつでも見直せるので、復習が簡単にできる

ざっと上げるだけでもメリットばかりです。

おすすめのマインドマップアプリ

まずは無料アプリでマインドマップに慣れたら、高機能なマインドマップアプリを買うといいかもです。

読書メモの活かし方

メモとは、要点を忘れないように記録しておくことです。

メモを活かして学びを得るところまでが大切です。

メモしたものは必ずアウトプットしよう

メモは飽くまでメモであり、メモしただけでは大した学習効果はありません。

アウトプットとは例えば下記のようなもの。

- 家族や友人に本の要点や自分の感想を話す

- SNSやブログなどで自分の考えを発信する

- 仕事や人生の行動や考え方に応用する

こういったアウトプット(発信、行動)が伴って初めて、読書からメモしたことが、意味のあるものになります。

おすすめなのは「読書ブログ」を作ること

アウトプットの中でもおすすめしたいのが、自分専用のブログを作成すること。

読書メモアプリで管理するのは楽でいいですが、アプリが突然使えなくなることも結構あります。

こんな感じで読書アプリは消えてしまうリスクが高かったり、アウトプット以外のメリットがありません。

僕も読書の要約記事をなどをブログで書いてます。参考までに。

-

-

【愛するということ】本の要約&感想|フロムの名言【愛は技術だ】

続きを見る

読書ブログのメリットは下記の通り。

- 自分が消さない限り、残り続ける

- 自分で広告も掲載できるので収益化も可能

- カスタマイズの自由度が高く愛着が湧きやすい

以下の記事で読書ブログの作り方を解説しているので、アウトプット先に困っている方は活用してみてくださいね。

-

-

【読書ブログの作り方】プロブロガー&読書家の僕が解説【感想・記録にも】

続きを見る

今回は以上です!

-

-

【悪い評判】本要約アプリ「flier(フライヤー)」本音感想【2年利用】

続きを見る

-

-

Audibleの感想【読書家がおすすめする、オーディブルの正しい使い方】

続きを見る

-

-

【読書メモの取り方】科学的に正しい3つのメモ術&おすすめ媒体

続きを見る

-

-

【用途別】読書の『付箋』3つの使い方【年300冊読む読書家が解説】

続きを見る

良い読書ライフをお送りください_(:3」∠)_